Neue Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Bauwirtschaft

Bauindustrie-Präsident Peter Hübner „Wir brauchen ein verlässliches Bekenntnis zum Bau“

13.06.2024 - Berlin

Investitionen statt Subventionen – für eine gute Infrastruktur, bezahlbaren Wohnraum, intakte Straßen und Brücken sowie ein modernes und funktionstüchtiges Schienennetz. Jeder in den Bau investierte Euro stabilisiert dabei nicht nur das Baugewerbe mit seinen 2,65 Millionen Arbeitsplätzen. Jede Bauinvestition stärkt auch den Industriestandort und die hiesige Wirtschaft und erzeugt ein erhebliches gesamtwirtschaftliches Wachstumspotenzial. Das ist das Ergebnis einer Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Bauwirtschaft, die das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln im Auftrag der Bauindustrie erstellt hat.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

- Die

Gesamtwirtschaft ist stark vom Bau geprägt. 2019 lag der Anteil des Baugewerbes

und seines Vorleistungsverbundes an der gesamtwirtschaftlichen

Bruttowertschöpfung bei 7,5 Prozent.

- Eine

Steigerung der Bauinvestitionen um zehn Prozent erhöht das Bruttoinlandsprodukt

um ein Prozent.

- Um die

Klimaschutzziele zu erreichen, müssten in Wohn- und Nicht-Wohnbauten pro Jahr

mindestens 33, besser 66 Milliarden Euro investiert werden.

- Im

öffentlichen Bau – insbesondere zur dringend benötigten Sanierung und

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der kommunalen Infrastruktur –

müssten bis 2030 die Investitionen jährlich um rund 75 Milliarden Euro

gesteigert werden.

- Um die nach IW-Schätzungen erforderliche Zahl von jährlich 355.000 neuen Wohnungen zu erreichen, müssten die Investitionen in den Wohnungsbau um gut 20 Milliarden Euro pro Jahr steigen.

Aber: Von Ende 2020 bis Ende 2023 ist die Wertschöpfung des Baugewerbes um real 15 Prozent gesunken. Der Mix aus steigenden Zinsen, globaler Unsicherheit und deutlich höheren Baukosten hat insbesondere den Wohnungsbau getroffen. Einen starken Bremseffekt für die Branche hat die stagnierende Arbeitsproduktivität seit den 90er Jahren. Das Problem: der fehlende technische Fortschritt.

Bauindustrie-Präsident Peter Hübner: „Das Ergebnis sollte uns Unternehmern, aber auch der Politik zu denken geben. Fakt ist, dass wir künftig mit weniger Menschen mehr bauen sollen und deshalb produktiver werden müssen. Das können wir einerseits aus eigener Kraft erreichen, durch mehr Digitalisierung, industrielle Prozesse sowie unternehmerischen Mut für Innovationen und neue Technologien. Anderseits muss der Staat die unzähligen regulatorischen Hemmnisse abbauen. Keine Branche ist so durchreguliert wie der Bau: vielfältige und ständig neue staatliche Vorgaben, veraltete Regelwerke und kaum digitalisierte öffentliche Verwaltungen prägen das Bild. Die Trennung von Planung und Bau sowie eine strikte, kleinteilige Auftragsvergabe gibt es in keiner anderen Branche, nur am Bau. Stattdessen brauchen wir mehr Flexibilität bei der öffentlichen Beschaffung und eine bessere Kooperation aller Projektpartner auf Augenhöhe. Die Politik sollte dieses Ergebnis ernst nehmen und genau dort ansetzen. Das kostet keinen Cent extra – nur ein verlässliches Bekenntnis zur Bauindustrie.“

Studienautor Prof. Dr. Michael Voigtländer vom IW: „Die Aufgaben für die Bauwirtschaft sind riesig und volkswirtschaftlich bedeutsam. Ohne eine Verbesserung der Infrastruktur kann die Wettbewerbssituation Deutschlands nicht verbessert werden, und ohne mehr Investitionen in den Gebäudebestand lassen sich die Klimaschutzziele nicht erreichen. Angesichts des Fachkräftemangels und der schon heute bestehenden Probleme, Fachkräfte zu gewinnen, ist eine Ausweitung der Beschäftigung kein Weg, um die zusätzlichen Investitionen zu stemmen. Daher gilt es umso mehr, durch zum Beispiel serielle Produktion und bessere regulatorische Rahmenbedingungen die Produktivitätspotenziale der Bauwirtschaft zu heben.“

Prognose für das Baujahr 2024

Peter Hübner: „Wir befinden uns im vierten Jahr der baukonjunkturellen Schwäche. Eine Wende wird es auch in diesem Jahr nicht geben. Wir sind ins Jahr gestartet mit einer Prognose von minus 3,5 Prozent. Diese haben wir auf minus 4 Prozent nach unten revidiert. Grund ist, dass auch der Öffentliche Bau schwächer laufen wird als erwartet.“

Das Jahr werde zwar nach wie vor bestimmt von einer drastischen Schwäche im Wohnungsneubau, in dieser Sparte werden die Umsätze um 12 Prozent zurückgehen (real). Im Öffentlichen Bau erwarten wir jedoch anstelle eines leichten Plus mittlerweile einen Rückgang um 0,5 Prozent, auch weil die Erwartungen an die Steuereinnahmen und damit an die Investitionen nach unten revidiert wurden. Einziger Wachstumsbereich bleibt der Wirtschaftsbau mit einem Umsatzplus von 1,5 Prozent, auch wegen Großaufträgen der Deutschen Bahn, der Stromnetzbetreiber und dem kommunalen ÖPNV.

„Besonders schmerzt eine weitere Zahl: Bei der Beschäftigungsprognose erwarten wir einen Abbau von 10.000 Beschäftigten. Hält man die Ergebnisse der Studie dagegen, kann es nur eine Lösung geben: Bauen, bauen, bauen“, so Peter Hübner.

Konjunkturelle und strukturelle Herausforderungen für die Bauwirtschaft

Die Bauwirtschaft ist ein zentraler Wirtschaftszweig für die Volkswirtschaft, schließlich kaufen, leben und arbeiten wir in Gebäuden. Die Bauwirtschaft in Deutschland ist jedoch durch konjunkturelle und strukturelle Herausforderungen gekennzeichnet, die den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Studie darstellen.

Dies sind die zentralen Ergebnisse:

- Seit dem

Hochpunkt im Jahr 2021 ist die Wertschöpfung des Baugewerbes bis zum Ende des

Jahres 2023 um real 15 Prozent gesunken. Der Mix aus steigenden Zinsen,

globaler Unsicherheit und deutlich höheren Baukosten hat insbesondere den

Wohnungsbau getroffen.

- Die

Bauwirtschaft hat eine große Bedeutung für die Bruttowertschöpfung der

Volkswirtschaft. Der direkte Anteil an der Bruttowertschöpfung lag 2019 bei 5,2

Prozent, rechnet man den Vorleistungsverbund hinzu, sind es 7,5 Prozent der

gesamten Bruttowertschöpfung. Allerdings lag der Anteil in der Vergangenheit

noch höher.

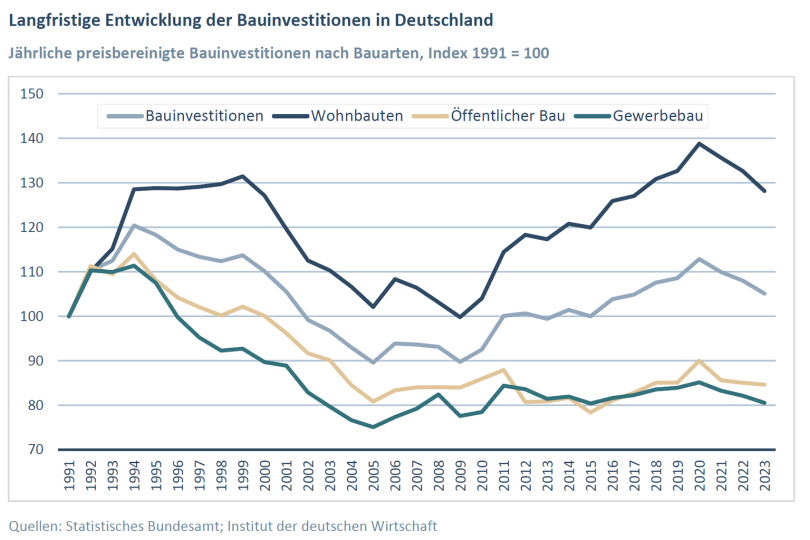

- Maßgeblich für

die Entwicklung sind die seit den 2000er Jahren stagnierenden Investitionen der

öffentlichen Hand und im Gewerbebau, während der Wohnungsbau seit seinem

Tiefpunkt Mitte der 2000er Jahre wieder anzog.

- Der Bedarf an

zusätzlichen Bauinvestitionen ist jedoch auch im Wohnungsbau hoch, noch

deutlich höher aber im öffentlichen Bau. Um die nach IW-Schätzungen

erforderliche Zahl von 355.000 Wohnungen pro Jahr bis 2030 zu erreichen,

müssten die Investitionen in den Wohnungsbau um gut 20 Milliarden Euro real

jedes Jahr, gemessen am Niveau von 2022, steigen.

- Um die

Klimaschutzziele zu erreichen, müssten in Wohn- und Nichtwohnbauten pro Jahr

zusätzlich mindestens 33 Milliarden Euro investiert werden, besser sogar 66

Milliarden Euro. Im öffentlichen Bau – insbesondere zur dringend benötigten

Sanierung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und der kommunalen

Infrastruktur – müssten bis 2030 die Investitionen jährlich um sogar 75

Milliarden Euro gesteigert werden.

- Gerade im

öffentlichen Bau dürften die finanziellen Restriktionen eine große Hürde

darstellen, um den Bedarf zu decken. Wichtig wäre jedoch eine planbare und

stetige Anpassung der Investitionen an den Bedarf, um verlässlich Kapazitäten

aufzubauen.

- Generell gilt

es aber, die Produktivität der Bauwirtschaft zu erhöhen, denn trotz deutlicher

Erhöhung der Kapitalintensität stagniert die Arbeitsproduktivität seit den

1990er Jahren. Angesichts zunehmender Fachkräfteengpässe ist dies umso

bedeutender.

- Eine

wesentliche Ursache für die geringe Produktivität ist die Überregulierung des

Bauens. Die oft gewünschte Trennung von Planen und Bauen, die losweise Vergabe

von Bauaufträgen, die detaillierten Standards und Normen, die

Rechtsunsicherheiten bei Innovationen und der Wunsch nach größtmöglicher

Individualität der Bauwerke verhindern Produktivitätsfortschritte und damit

auch ein günstigeres Bauen.

- Angesichts der

großen Herausforderungen ist es drängend, die Angebotsbedingungen für die

Bauwirtschaft zu verbessern. Neben konkreten Veränderungen im regulatorischen

Rahmen ist hierfür vor allem eine andere Haltung gegenüber dem Bauen notwendig.

Ohne eine Steigerung der Bauinvestitionen werden weder die Wohnungsbauziele

noch die Klimaschutzziele erreicht, und erst recht nicht die dringend

notwendige Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur. Insofern braucht es

eine Kultur, die auf die Möglichmachung des Bauens abzielt und nicht auf dessen

Verzögerung oder gar Verhinderung.

- Nach Simulation von zwei Szenarien, die die ermittelten Mehrbedarfe bei den Bauinvestitionen integrieren, zeigen sich deutlich positive Wachstumsimpulse bei der privaten Investitionstätigkeit, dem Kapitalstock und dem realen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Im Szenario 1 – das eine jährliche Steigerungsrate von 10 Prozent bei den Bauinvestitionen ab dem Jahr 2025 annimmt – würde das reale BIP im Jahr 2030 31 Milliarden Euro höher liegen als im Basisszenario. Dies entspricht dem Niveauunterschied von 0,9 Prozent. Im Szenario 2 wäre der Effekt nochmal kräftiger mit 43 Milliarden Euro. Kumuliert ergibt sich über die sechs Jahre ein realer BIP-Effekt von 190 Milliarden Euro in Szenario 1 und 384 Milliarden Euro in Szenario 2.

Download

Quellen: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V., Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V., Grafiken: IW Köln

Beitrag weiterempfehlen

Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).

Jetzt Newsletter abonnieren!

Frage des Monats

Sustainable Bavaria

Nachhaltig Planen und Bauen

Digitaltouren - Digitalforen

Netzwerk junge Ingenieure

Werde Ingenieur/in!

www.zukunft-ingenieur.de

Veranstaltungstipps

Einheitlicher Ansprechpartner

Berufsanerkennung

Professional recognition

Anschrift

Bayerische Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Schloßschmidstraße 3

80639 München