Mitgliederprojekt: Neubau eines Bürgerhauses im Ortskern von Münsing

Projekt von Kammermitgliedern Dr.-Ing. Ulrich Scholz und Thomas Fitzenreiter von der ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG in der Bayerischen Staatszeitung vom 17.04.2025

17.04.2025 - München / Münsing

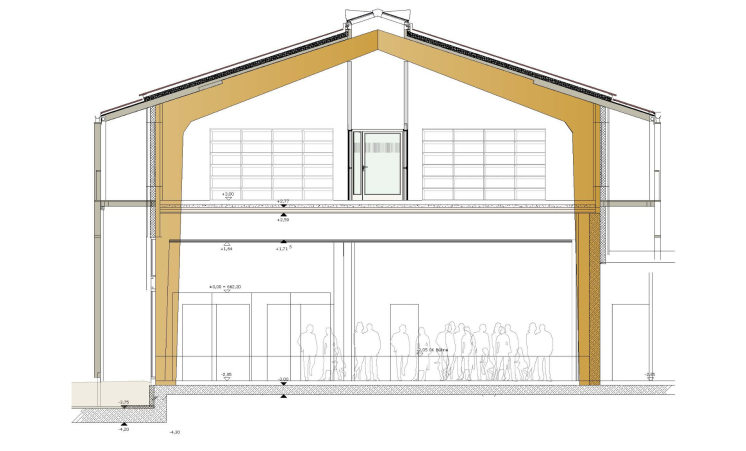

Unter dem Motto „Kein Ding ohne Ing.“ stellt die Bayerische Staatszeitung auf einer Sonderseite regelmäßig spannende Projekte von Kammermitgliedern vor. Im neuesten Artikel erläutern Dr.-Ing. Ulrich Scholz und Thomas Fitzenreiter den Neubau eines Bürgerhauses im Ortskern von Münsing. Der Komplex mit einer Gesamtbreite von 15 m und einer Länge von 60 m weist einen vom Dach abgehängten Umgangsbalkon mit vorgelagerten, feststehenden Holzlamellen als Sonnenschutz auf.

Neubau eines Bürgerhauses im Ortskern von Münsing

Glasfassade mit großzügigem Balkon

Zwischen dem sanft gewellten Hügelland am Südende des Starnberger Sees liegt Münsing. Der Neubau seines Bürgerzentrums war für die Gemeinde ein großes Ereignis.

Bereits in der ersten Planungsphase haben sich die Vereine für einen gemeinsamen Veranstaltungsraum mit Bühne und geeigneter Raumakustik eingesetzt. Der Bauort liegt im Ortskern, südlich der Kirche, auf dem Grundstück des alten Pallaufhofes.

Das Ammerland und Münsing im Besonderen üben von je her eine große Faszination aus. So ist es nicht verwunderlich, dass hier unter anderen Vicco von Bülow alias Loriot lebte. Münsing will mit dem Neubau und dem darin enthalten Pallaufsaal einen Ort des gesellschaftlichen Zusammentreffens schaffen.

Gebäude

Der langgestreckte Komplex mit einer Gesamtbreite von 15 m und einer Länge von 60 m an der Oberfläche sowie einer Höhenentwicklung von 11,5 m ab dem Untergeschoss weist einen vom Dach abgehängten Umgangsbalkon mit vorgelagerten, feststehenden Holzlamellen als Sonnenschutz auf. Der Baukörper passt sich in die nach Süden leicht abfallende Moränenlandschaft ein.

Die Stahlbetonkonstruktion der unteren Ebenen schützt vor Erddrücken und vor Schichtenwässern. Die Tiefebene ist dem Hangverlauf folgend terrassenartig angeordnet und schiebt sich als Schublade unter den Vorplatz des Bürgerhauses. Im 2. Untergeschoss, unter dem Hauptbau, findet die Garage ihre größte Ausdehnung. Dort flankieren Technik- und Archivräume den sich nach Osten erweiternden Baukörper. Im 1. Untergeschoss sorgt die Küche für die Versorgung der Gäste bei Veranstaltungen.

Darüber werden im nördlichen Drittel auf 2 Etagen gemeindliche Verwaltungsaufgaben gelöst. Dieser Bereich grenzt sich zum großzügigen offenen Foyer ab. Die folgende 36 m lange Raumsequenz wird durch den Pallaufsaal mit Bühne genutzt.

Im Obergeschoss öffnet sich im Norden der Ratssaal und lenkt über die offene giebelständige Glasfassade den Blick auf die Dorfkirche Maria Himmelfahrt. Südseitig endet der Gebäuderiegel ebenso mit einer Glasfassade vor dem großzügigen Balkon, welcher bei ungetrübtem Wetter einen ungehinderten Ausblick auf das Alpenpanorama ermöglicht.

Tragwerk

Auf den unterirdischen Stahlbetonkörper folgt über Erdgleiche der Massivholzbau. Die etwa 60 m lange Hauptachse gliedert die Dreigelenkrahmen in Holzleimbauweise im Raster von 2,40 m. Den statischen Beanspruchungen folgend, laufen die Stiele konisch verjüngend zum Fußgelenk aus, dem gleichen Gestaltungsprinzip folgt der ca. 18° geneigte Riegel.

Mit den gewählten

Hauptabmessungen der einhüftigen Halbrahmen von ca. 11,5 m Höhe und 7,25 m

Breite konnten diese gerade noch als Spezialtransport durch enge Dörfer bewegt

werden.

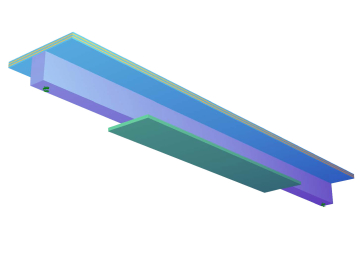

Die eingeleimten Stahlknotenelemente ermöglichten eine schnelle Montage durch Absetzen und Fixieren. Auf die nunmehr stehenden Rahmentragwerke wurden nachlaufend die zweiteiligen Deckenbalken zur Integration der Zwischenebene, der Decke über dem Erdgeschoss, eingehoben. Diese umfassen gabelartig den Rahmenstiel. Über Stabdübelverbindungen werden die Lasten aus den Deckenträgern in den Rahmenstiel eingeleitet.

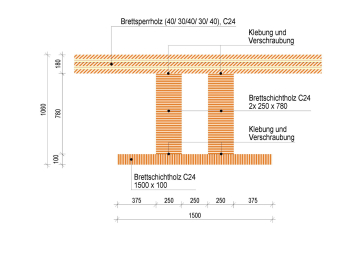

Die Deckenflächen bilden Brettsperrholzelemente. Diese sind mit den beiden Deckenbalken durch eine Schraubpressverleimung tragend verbunden, sodass ein Plattenbalken entsteht.

An der Unterseite der Deckenbalken wurde eine Untergurtverbreiterung, ein 10 cm dickes und 1,5 m breites Brettsperrholzelement über ca. 2/3 der Balkenlänge in gleicher Weise befestigt. Im Feldbereich ist also ein I-Querschnitt vorhanden, bei dem der Untergurt als Zuggurt dient.

Die Standsicherheit war zwar bereits durch die Doppelbalken in Verbindung mit den Deckenelementen gegeben. Bei weitgespannten Holz-Deckensystemen ist aber in der Planung insbesondere auf die Schwingungsanfälligkeit im Detail einzugehen. Anhand der gewählten Versteifung der Konstruktion durch den Untergurt wird die Schwingungsanfälligkeit und die Verformung deutlich reduziert.

Schallschutz

Die

Anforderungen des Schallschutzes erforderten gesonderte Untersuchungen. Alleine

durch eine Vergrößerung der Deckenmasse konnte kein befriedigendes Ergebnis

erreicht werden. Schließlich bestand der berechtigte Wunsch, auch bei Veranstaltungen

und Übungen im Pallaufsaal den Verwaltungsbetrieb in den darüberliegenden Räumlichkeiten

nicht zu stören. Die statischen Systeme wurden aus diesem Grund in

detaillierten Berechnungen so optimiert, dass das Antwortspektrum der

Deckenkonstruktion tolerable Schwingungswerte mit geringer Geräuschübertragung

erzielt.

Alle

Konstruktionselemente wurden hinsichtlich des Materials und der Abmessungen auf

den Prüfstand gestellt. Diese Überlegungen führten zu den letztlich gewählten

Deckenplattendicken, Balkenabmessungen und schließlich zur Integration eines

breiten Untergurtes. Die rechnerische Eigenfrequenz liegt dabei final bei ca. 7

Hz mit einem akzeptablen, ballastierenden Deckenaufbau.

Die

besonderen Anforderungen des Schallschutzes haben bei diesem Bauvorhaben die

Festlegung der Bauteilgeometrie maßgeblich beeinflusst. Für die Raumakustik

wurden der Holzdecke Schlitzplatten als Federelemente untergehängt,

gleichermaßen findet man eine derartige Verkleidung auch bei den Massivwänden.

Erste Vollbelegungen des Saales überzeugten. Das Dämpfungsverhalten von

Tragkonstruktion und Personen zeigte eine erfolgreiche Präsentation von Sprache

und Musik ohne signifikante Störungen.

Bühne

Die Bühne am Südende des Erdgeschosses erforderte eine abweichende tragwerksplanerische Betrachtung. Von der im übrigen Gebäude gewählten Holzbaulösung musste man hier abweichen. Mehr Bühnenhöhe in Verbindung mit deutlich erhöhten Anhängelasten für die Bühnentechnik erfordert eine steifere und schlankere Lösung, die mit einer Stahlverbundkonstruktion gefunden wurde.

Baugrund

Der sehr anspruchsvolle, der Hanglage folgende Baugrund verlangte bereits sehr frühzeitig nach der Expertise eines ortskundigen Geologen. Schichtenwässer, beengte Platzverhältnisse und Grenzbebauungen definierten einen wasserdichten Verbau in Verbindung mit einer Bauwasserhaltung. In Teilbereichen war ein Bodenaustausch unumgänglich. Die Lage der Gründungsohle wurde in der Planung dahingehend optimiert, dass die potenzielle Gefahr eines hydraulischen Grundbruches ausgeschlossen werden konnte.

Die Tiefebene, eine Stahlbetonkonstruktion, erstreckt sich dabei über eine Breite von 45m und stellt neben der Tiefgarage auch weitere Nutzungsbereiche zur Verfügung. Der Baukörper wurde dabei als wasserundurchlässige Stahlbetonkonstruktion entwickelt. Ein besonders dichtes Betongefüge mit Hilfe besonderer betontechnologischer Maßnahmen, eine erhöhte rissüberbrückende Bewehrung, Fugenbänder und Sollrisselemente sowie eine in Bereichen mit erhöhter Nutzungsklasse außenliegend angeordnete Frischbetonverbundfolie hindern das Wasser zuverlässig am Eindringen. Oberseitig wurde die Tiefgarage mit einem Oberflächenschutzsystem versehen um die Stahlbetonbauteile verlässlich vor dem Chlorideintrag, hervorgerufen durch Streu- und Tausalz, zu schützen.

Flach geneigte Satteldachflächen

Der Gründungsbaukörper aus Stahlbeton schafft für den aufgehenden und weicheren Massivholzbau ein steifes Sockelgeschoss, welches die Nachgiebigkeit des inhomogenen Baugrundes gut kompensiert.

Am Dach sorgt das firstfolgende Lichtband für Belichtung und Belüftungsmöglichkeit. Im Detail musste der offenliegende Firstpunkt der Dreigelenkrahmen hierfür oberseitig ausgeklinkt werden. Dieser tragwerksplanerisch komplexe Knoten ist jederzeit frei einsehbar. Über individuelle Fensteröffnungen wird die Raumlüftung der Büros geregelt. Nachdem für die Versammlungsstätte ohnehin eine qualifizierte Raumlufttechnik geboten war, konnten dieser Anlage auch weitere Funktionen zur Raumkonditionierung übertragen werden. Der Bauraum für die Zu- und Abluftkanäle liegt vorrangig im Deckenbereich über dem Saal.

Die Abstimmung und Integration der Medienführungen erfolgte schrittweise, frühzeitig und in enger Abstimmung mit den Fachplanungen.

Auf den flach geneigten Satteldachflächen in Ost- / Westrichtung wurden großflächig Photovoltaik-Module installiert. Am Südende des Starnberger Sees führt der verstärkte Sonneneinfall zu hohen Ertragszahlen bei den PV-Anlagen. Für die wirtschaftliche Auslegung der weitgespannten Dreigelenkrahmen wurde der Lastansatz der PV - Module ausschließlich auf das Eigengewicht der Module ausgelegt. Durch die Befestigung mit einem Klemmsystem konnten abhebende Windkräfte aufgenommen werden. Auf eine zusätzliche Ballastierung auf der Dachfläche konnte verzichtet werden.

Der Holzbau wurde für die Anforderung an die tragenden Teile mit einer 30-minütigen Feuerwiderstandsdauer über Abbrand nachgewiesen. Bei der Kompositdecke beschränkt sich der Abbrandnachweis auf die originäre Tragkonstruktion ohne den Untergurt, da im Brandfall auf den Schwingungsnachweis verzichtet werden kann.

Planungsgrundsätze

Je nach Baustoff und Nutzung sowie Exposition wurden unterschiedlichste Planungsgrundsätze verfolgt. Bei den erdberührten Betonflächen reagierte man auf die Risiken von Sickerwässern und auf Schwinden und Kriechen. Bei der Tiefgarage stand dann der Chloridschutz im Vordergrund. Bei den Holzkonstruktionen wurden schwerpunktmäßig die Entwurfsgrundsätze zur Gefährdungsklasse 0 verfolgt. Durch die großen Überhänge des Daches, dem umlaufenden Gang sowie der vertikalen Holzlamellen konnte der Ansatz des konstruktiven Holzschutzes hier vordergründig verfolgt werden.

Bei der tragwerksplanerischen Konzeption sind frühzeitig Baustoffe an das Anforderungsprofil und die Intentionen der Dauerhaftigkeit, Langlebigkeit und Recyclingeignung angepasst und ausgewählt worden. Die ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG verfolgt dabei den Ansatz, die Baustoffe gezielt dort einzusetzen, wo sie aufgrund ihrer tragwerksplanerischen Eigenschaften den optimalen Einsatzzweck wiederfinden. Dabei fließen in die Planung auch die Zielvorgaben für recycelte Baustoffe in Form von Profilstählen oder Betone mit ein.

Ressourcenschonende Planung

Durch den Einsatz von CEMIII-Betonen kann der CO2 Ausstoß, bezogen auf den Zementgehalt, um circa 30% gesenkt werden. Somit leistet ISP-Scholz einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des CO2 Fußabdrucks im Kampf gegen den Klimawandel. Eine ressourcenschonende Planung ist für uns Ausdruck eines verantwortungsvollen Umgangs mit unserer Umwelt, auch für zukünftige Generationen.

Autoren: Dr.-Ing. Ulrich Scholz, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Fitzenreiter

Ulrich Scholz ist Vorstandsmitglied und Thomas Fitzenreiter ist

Mitglied der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau.

Büro: ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

Kooperation

Kein Ding ohne ING

In Zusammenarbeit mit der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau stellt die Bayerische Staatszeitung auf einer Sonderseite in regelmäßigen Abständen spannende Projekte von Mitgliedern der Ingenieurekammer-Bau vor.

Fotos: ISP-Scholz Beratende Ingenieure AG

Download

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Bayerischen Staatszeitung

Ihr Projekt in der Bayerischen Staatszeitung

Einmal im Quartal erscheint ein ganzseitiger Artikel über ein Projekt eines Mitgliedes der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau in der Bayerischen Staatszeitung. Auch Ihr Projekt kann dabei sein!

Bewerbungen fortlaufend möglich

Alles,

was Sie tun müssen, ist eine Mail an Sonja Amtmann, Pressereferentin

der Kammer, zu schicken und kurz zu skizzieren, welches Projekt Sie

gerne vorstellen möchten und was Ihr Projekt ausmacht.

Es gibt keinerlei

Begrenzungen hinsichtlich des Fachgebietes. Auch kann das Bauvorhaben

an jedem beliebigen Ort der Erde realisiert worden sein.

Einzige

zwingende Voraussetzung ist, dass der Autor des Artikels Kammermitglied

ist und das Projekt möglichst nicht älter als fünf Jahre ist.

Wenn noch Fragen offen sind...

...

hat Sonja Amtmann, die Pressereferentin der Kammer, stets ein offenes

Ohr für Sie. Rufen Sie an unter +49 (0) 89 419434-27 oder schicken Sie eine

E-Mail an smtmnnbykd.

Beitrag weiterempfehlen

Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).

Jetzt Newsletter abonnieren!

Frage des Monats

Sustainable Bavaria

Nachhaltig Planen und Bauen

Netzwerk junge Ingenieur:innen

Frauennetzwerk ingenieurinnen@bayika

Werde Ingenieur/in!

www.zukunft-ingenieur.de

Veranstaltungstipps

Einheitlicher Ansprechpartner

Berufsanerkennung

Professional recognition

Digitaltouren - Digitalforen

Anschrift

Bayerische Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Schloßschmidstraße 3

80639 München