Neue Konzepte für nachhaltiges Bauen und Wohnen

Workshops suchen Ideen für das Planen und Bauen der Zukunft

26.04.2023 - München

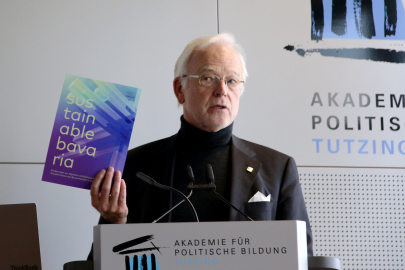

Die Baubranche und der Immobiliensektor sind in Deutschland für einen erheblichen Teil der CO2-Emissionen verantwortlich. In der Tagung "Wie viel ökologischen Umbau schaffen wir überhaupt?" haben die Bayerische Ingenieurekammer-Bau und die Akademie für Politische Bildung Tutzing nach kreativen Ideen für die Bauwende gesucht. Gemeinsam mit Fachleuten entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Workshops Ideen für nachhaltiges, ökologisches, bezahlbares und generationengerechtes Bauen.

Bauen muss nachhaltig, ökologisch, bezahlbar und generationengerecht sein. Soweit sind sich alle einig. Bisher fehlt es in vielen deutschen Städten und Gemeinden sowie in der Baubranche allerdings an Ideen und Reformen, wie die Transformation gelingen kann. Im Rahmen der Tagung „Wieviel ökologischen Umbau schaffen wir überhaupt?" der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau und der Akademie für Politische Bildung haben Fachleute aus den Ingenieurswissenschaften und anderen Disziplinen zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Forderungen und Lösungsansätze für das Bauen der Zukunft entwickelt.

Nachhaltiges Bauen auf dem Land

Was der ländliche Raum benötigt, um die

ökologische Transformation zu meistern, hat eine Gruppe um Gisela Raab aus

Ebensfeld im Workshop erarbeitet. Die Bauunternehmerin und Baubiologin entwickelt seit

Jahren Bauprojekte, die die Bereiche Soziales, Ökologie und Ökonomie in

Einklang zu bringen und es auch älteren Menschen ermöglichen, weiterhin in

ihrer Heimat zu wohnen.

Ihr Lieblingsquartier vereint Eigentumswohnungen, Mietwohnungen, eine Demenz-WG, Obdachlosenunterkünfte sowie Gemeinschaftsräume. Die Bewohnerinnen und Bewohner - insbesondere die älteren - profieren von sozialen Kontakten und modernen Wohnungen. Für viele ein Anreiz, ihre oft zu großen Häuser an Jüngere zu vererben oder zu verkaufen, die dort wiederum den Sanierungsstau beseitigen, der sich in vielen Kommunen über die Jahrzehnte aufgebaut hat.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihres Workshops fordern von der Politik vor allem, mit dem Bauordnungsrecht und der Bauleitplanung in Zukunft flexibler umzugehen und die Beteiligten in den Dörfern stärker einzubeziehen. Auf dem Land scheiterten viele Projekte schon allein dadurch, dass sie im falschen Teil einer Kommune liegen. In reinen Wohngebieten ist es beispielsweise nicht möglich, zusätzlich zu Wohnungen auch Gewerbeflächen unterzubringen. In Mischgebieten hingegen darf der Wohnraum nicht dominieren.

Außerdem wünscht sich die Gruppe, dass Leerstände konsequenter vermieden werden. Eine Möglichkeit besteht darin, die Attraktivität einer Gemeinde zu erhöhen, indem der Staat die Infrastruktur ausbaut. In beliebten Gegenden könnte die Lösung in einem Vorkaufsrecht der Kommune liegen, das zum Tragen kommt, wenn Immobilien leer stehen oder Grundstücke nicht bebaut werden. „So ein Zustand darf nur eine gewisse Zeit toleriert werden“, sind sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einig - genau wie in einem grundlegenden Punkt: „Der ländliche Raum ist wichtig für die Landesentwicklung und verdient mehr Beachtung.“

Gemeinschaftliches Zusammenleben im Stadtviertel

Was für den ländlichen Raum gilt, soll auch in der Stadt möglich sein, wenn es nach den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops "Wachstum: Noch Kriterium für Wohlstand?" von Daniel Deimling geht. Der Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Heilbronn bezweifelt, dass Wachstum noch ein Kriterium für Wohlstand ist. Entsprechend fallen die Vorschläge seiner Gruppe aus: Teilen, Reparieren, Weitergeben.

Genau wie Gisela Raab denkt auch diese Gruppe in

Quartieren. Dort sollte es möglich sein, dass sich die Bewohnerinnen und

Bewohner Autos, Werkzeuge und beispielsweise auch Haushaltsgeräte wie

Waschmaschinen teilen - am besten organisiert durch eine App.

Ebenfalls per App

soll Nachbarschaftshilfe koordiniert werden. Wer ein Fahrrad für den Nachbarn

oder die Nachbarin repariert, kann sich im Gegenzug bei jemandem zum Essen

einladen oder Lebensmittel abholen, die übrig geblieben sind. Gerade ältere

Menschen könnten von der Unterstützung und dem Gemeinschaftsgefühl profitieren.

Für sie sind auch die flexiblen Raumkonzepte interessant, die das Workshop-Team vorschlägt. Mobile Trennwände oder Türen an den richtigen Stellen machen es möglich, dass Menschen in Mehrfamilienhäusern Räume zu ihren Wohnungen dazunehmen und auch wieder abgeben können. Ältere, die zum Beispiel durch den Auszug der Kinder oder den Tod der Partnerin oder des Partners weniger Platz benötigen, verkleinern ihre Wohnung um ein Zimmer. Dieses schließt die Familie nebenan an ihre eigene Wohnung an.

Wo das Teilen von Räumen noch nicht möglich ist, wünschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops unbürokratische und kostengünstige Lösungen, die älteren Menschen einen Umzug in eine kleinere Wohnung im eigenen Quartier ermöglichen. Die große Wohnung, die dadurch frei wird, kann anschließend von einer Familie bezogen werden. Weitere Ideen sind Steuererleichterungen, wenn jemand nachweislich den eigenen Wohnraum reduziert, sowie höhere Zweitwohnsitzsteuern, um den Anreiz für Ferienwohnungen in Gegenden mit knappem Wohnraum zu reduzieren.

Generationengerechtes Bauen

Denn Bauen, Wohnen und die damit verbundenen Emissionen - ganze 40 Prozent der gesamten Emissionen in Deutschland - fördern schon heute einen Generationenkonflikt. Diejenigen, die den größten CO2-Fußabdruck hinterlassen, sind nicht diejenigen, die in Zukunft darunter leiden werden. Die Workshop-Gruppe um Jörg Tremmel, Professor für Politikwissenschaft an der Eberhard Karls Universität Tübingen, schlägt deshalb vor, die Kosten für den Ressourcenverbrauch und die entstehenden Emissionen von Anfang an in den Baupreis einzukalkulieren statt sie späteren Generationen zu überlassen.

Eine Lösung könnte beispielsweise darin bestehen, entstandene Emissionen wieder auszugleichen - durch die Finanzierung von Wiederaufforstungsprojekten oder Anlagen, die CO2 aus der Luft filtern. Gleichzeitig entstünde durch die Ausgleichskosten ein Anreiz, unnötige Emissionen zu vermeiden. Der Politik fehle in diesem Bereich der Mut zu Innovationen, finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Sie sehen in der Baubranche aber nicht nur Konflikte zwischen den Generationen. Viele der anwesenden Fachleute wünschen sich, den Sachverstand der Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger beim Bauen stärker zu nutzen. Junge Bauingenieurinnen und Bauingenieure bringen Innovationskraft und die neuesten technischen Standards aus den Hochschulen mit. In Zusammenarbeit mit den Erfahrenen in den Unternehmen und Ingenieurbüros können sie den Bausektor nachhaltig verändern und unterschiedliche Generationen in Wohnprojekten zusammenbringen.

Kreativität und Recycling auf der Baustelle

Durch die Zusammenarbeit von Jung und Alt könnte auch die nötige Kreativität entstehen, die Emanuel Lucke von Architects for Future e.V. fordert. In seinem Workshop nahmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem Planspiel teil, in dem sie Ideen für einfacheres und bezahlbares Bauen entwickelten. Ihre Hauptforderung besteht in einem Kreislauf für Gebäudeteile. Für jedes Haus sollen künftig Bauteilkataloge erstellt werden, um später nachvollziehen zu können, was verbaut wurde.

Soweit möglich, sollen die Wertstoffe in Zukunft wiederverwertet werden. Dadurch könnten die aktuell hohen Preise für Baumaterial auf Dauer sinken. Ist Recycling nicht möglich, müssen die Baustoffe nach dem Wunsch der Workshop-Gruppe zurückgenommen und der Abfall in Rechnung gestellt werden.

Außerdem setzt die Gruppe auf die Vermittlung neuer Werte statt Gesetze. Auch hier könnte die junge Generation zum Vorreiter werden. „Wenn's cooler ist, kein Auto zu haben, als einen Porsche zu haben, werden in Zukunft vielleicht weniger Menschen eines kaufen“, finden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Fotos von der Tagung

Programm

Freitag, 21. April 2023

- 15.30

Begrüßung und Einführung

Prof. Dr. Ursula Münch

Direktorin der Akademie für Politische Bildung, Tutzing

Prof. Dr.-lng. Norbert Gebbeken

Präsident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau, Forschungszentrum RISK - Risiko, Infrastruktur, Sicherheit und Konflikt, Universität der Bundeswehr München - 15.45

Wenn Anpassungen nicht mehr ausreichen: Plädoyer für einen Systemwechsel

Prof. Dr. Martin R. Stuchtey

Unternehmensgründer, Berater, Professor für Ressourcenstrategie und -management, Universität Innsbruck - 17.00

Pause - 17.15

Psychologie der Nachhaltigkeit

Prof. Dr. Marcel Hunecke

Leiter der AG Umweltpsychologie in der transdisziplinären Nachhaltigkeitsforschung, FH Dortmund - 18.30

Abendessen - 19.30

Akademiegespräch am See

Was ist zumutbar? Gesellschaftliche Grenzen der Transformation

Podiumsdiskussion

Verena Bentele

Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland e.V., Berlin

Emanuel Lucke

Architects for Future e.V., Architektenkammer Berlin

Dr. Hans Reichhart

Staatsminister a.D., Landrat des Landkreises Günzburg

Moderation:

Prof. Dr. Ursula Münch - 21.00

Empfang auf Einladung der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau

Samstag, 22. April 2023

- 8.15

Frühstück - 9.00

Verantwortungsbewusstes Bauen

Prof. Dr. Dr. E.h. Dr. h.c. Werner Sobek

Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren, Universität Stuttgart - 10.15

Workshopsimpulse im Plenum

Einfach bauen für nachhaltiges und bezahlbares Wohnen

Emanuel Lucke

Architects for Future e.V., Architektenkammer Berlin

Was benötigt der ländliche Raum in der ökologischen Transformation?

Dipl.-Ing. (FH) Gisela Raab

Baubiologin, Baubiologische Energieberaterin (IBN), Ebensfeld

Mit wem, gegen wen? Generationen im Zielkonflikt

Apl. Prof. Dr. Dr. Jörg Tremmel

Institut für Politikwissenschaft, Eberhard Karls Universität Tübingen

Wachstum: Noch Kriterium für Wohlstand?

Prof. Dr. Daniel Deimling

Professor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Betriebswirtschaft des Wein- und Getränkesektors, Hochschule Heilbronn - 11. 30

Aufteilung in Workshops: Erarbeitung von Empfehlungen - 12.30

Mittagessen - 13.30

Fortsetzung der Workshops - 14.30

Zusammenfassung der Ergebnisse / Vorbereitung der weiteren Schritte - 15.30

Kaffee, Ende der Tagung

Text und Fotos: Beate Winterer / Akademie für Politische Bildung Tutzing

Beitrag weiterempfehlen

Die Social Media Buttons oben sind datenschutzkonform und übermitteln beim Aufruf der Seite noch keine Daten an den jeweiligen Plattform-Betreiber. Dies geschieht erst beim Klick auf einen Social Media Button (Datenschutz).

Jetzt Newsletter abonnieren!

Frage des Monats

Sustainable Bavaria

Nachhaltig Planen und Bauen

Netzwerk junge Ingenieur:innen

Frauennetzwerk ingenieurinnen@bayika

Werde Ingenieur/in!

www.zukunft-ingenieur.de

Veranstaltungstipps

Einheitlicher Ansprechpartner

Berufsanerkennung

Professional recognition

Digitaltouren - Digitalforen

Anschrift

Bayerische Ingenieurekammer-Bau

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Schloßschmidstraße 3

80639 München